Palacio de la Ópera, A Coruña

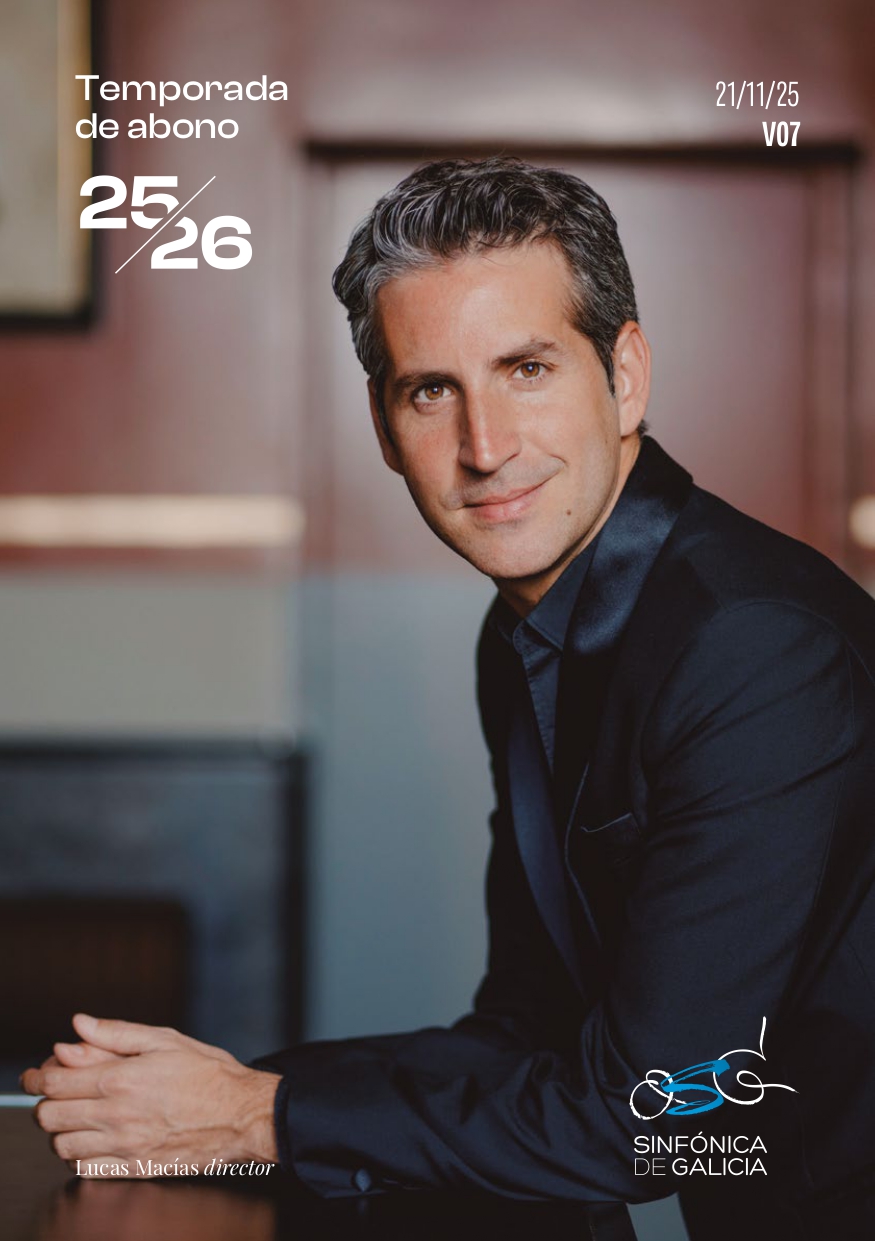

Javier Fajardo

Monográfico

de Haendel con el Te Deum a la victoria en la batalla de Dettingen, HWV 283 y la Suite for the Royal

Fireworks HWV 351, en interpretación de la O. y Coro de la OSG,

bajo la dirección de Javier Fajardo

como director del coro la conjunta de Carlos

Mena-días 23 y 24, a las 20´ 00 h., formado en la Schola Cantorum Basiliensis y artista residente en el BOZAR, de Bruselas, del CNDM, de la O. Ciudad de Granada y con larga trayectoria en roles que van desde

Radamisto (Haendel), o la Rapresrazione, de Cavalieri o contemporáneos como El

viaje a Simorg, de Sánchez- Verdú o La muerte en Venecia, de Britten,

siendo asidua su presencia en coliseo de primer rango, desde La Monnaie (Bruselas); el MET neoyorquino; la Concerthaus Wien, el Musikverein

o el Insbruck Festiwoche. Javier Fajardo, se forjó en el Cor de Cambra, del Palau, el Calderón de

Valladolid; el Kamerchor y la Klassische

P. Stuttgart, siendo galardonado en el concurso de directores Toward Polyphony de Wroclaw (Polonia),

dejando una excelente impresión por el Requiem

a la memoria de Luis de Camôes, de Joâo

Domingos Bomtempo. Lucas López,

barítono lírico destaca como voz solista, un cantante con formación en la Zürcher Hochschule der Kunste y que fue

merecedor del Concurso Mirna que

ocupó roles de importancia en óperas como Die

Zauberflöte, Il Barbieri di Siviglia o Il

secreto di Susana (Wolf-Ferrari), al que seguimos en las actividades de Amigos de la Ópera de A Coruña, en el

Ciclo Lírica Inclusiva, en 2023,

acompañado por la pianista Isabel Romero,

en un programa que iba desde obras de Duparc,

Buide del Real, H. Wolf, Isidro Maiztegui o F.Mompou, además de participar en la zarzuela Non chores por min, Sabeliña, de

Gustavo Freire.

La Suite for the Royal Fireworks HWV 352, esplendor sonoro que ya en su prueba de ensayo había sido recibida con un entusiasmo desbordante en los Jardines de Vauxhall, puro alarde de recursos para impresionar gracias a las influencias tomadas en préstamo del propio Lully, ya desde la obertura- Lento- Allegro- Fugato, hasta los modismos tratados en la Bourré, La Réjuissance o los dos minuets. Una conmemoración para festejar la paz firmada en Aix-la- Chapelle, con la aceptación del Rey Jorge, quien añadirá como condición para mayor realce, el complemento estimable de un mayor uso de instrumentos de viento y percusión. En lo fundamental: Un obertura escrita con seguridad tiempo atrás; una Bourrée; una Siciliana (La paz), en su simbolismo), remarcada por las trompas, La Rejuisance y dos Minuetos. Menos compleja y desarrollada que la Water Music, la supera por su majestuosidad y autoridad, ya que el autor se encontraba en el dominio de los recursos técnicos, y de su genio artístico, dejándonos la impresión de una explosiva alegría y libertad, unida a su grandeza. Se conocen diversos esbozos sinfónicos, que demuestran como la fuerza de expresión, se ganó por etapas, como el uso de fuegos artificiales en su ópera Atalanta, escrita en 1736, recibidos también con inmensa aceptación. La posteridad aportará versiones de talante historicista como las de The English Concert (Trevor Pinock); Schola Cantorum Basiliensis (August Wenzinger); La Bande des Hautbois (Michel Piquet) o la Ac. of Ancient Music (Christopher Hoogwood), a las modernas de Pro Arte O. (Sir Charles Mackerras); Accademy of Saint- Martin- in the Fields (Marriner) o la de English C.O. (Raymond Leppard y románticas para gran orquesta: Royal Philharmonic O. (George Weldon); la Philadelhia O. (Eugéne Ormandy) o la curiosa de Pierre Boulez, con la Philharmonic of New York. Las opciones, quedan al gusto de los aficionados.

El Te Deum a la victoria en la batalla de Dettingen, HWV 283, una antífona en Re M, estrenada en Londres, la Chapel Royal St. Jame´s Palace, el 27 de octubre de 1743, cuenta en un efectivo de voces que van desde alto, tenor, bajo y coro, dos oboe, fagot, 3 trompetas, cuerdas, órgano y b.c., y es con seguridad el más desarrollado de el Te Deum, del autor, conmemorando en él la victoria alcanzada del Rey Jorge II sobre las tropas francesas e inspirado en el Te Deum d´Urio una contribución para el oratorio Israël in Egypte. Londres, al igual de Hannover, le otorgó un gran reconocimiento por esta obra, coincidiendo con el aniversario de la muerte de la reina Carolina, lo que excluía cualquier otra en día de semejante conmemoración y personal solemnidad. Se trataba en principio de una obra destinada a San Pablo pero que tendría acogida en la Capilla Real, donde sus enormes y ruidosos efectivos debieron resultar abrumadores. Pero las fanfarrias de los metales y los solos de trompeta sin duda, dejarían satisfecho al Rey, mientras disfrutaba de su papel de héroe militar y de su consecuente nueva popularidad. La victoria de Dettingen, tendría como libretista a John Smith que había escrito a Lord Shaftesbury: Se encuentra ahora inmerso en el Gran Te Deum a la victoria en la batalla de Dettingen y un Jubilate, que será interpretado a la vuelta del Rey, de Alemania (pero lo mantiene en secreto y no podrá hablar de ello con nadie, excepto con su Señoría) y creo poder afirmar que debe estar casi terminado…Haendel suponía que el Te Deum, como aquel que había compuesto para la Paz de Utrecht en 1713, sería interpretado en la Catedral de San Pablo y compuso este nuevo en consecuencia, orquestándolo para tres trompetas con timbales, así como para los habituales oboes, fagotes cuerdas, utilizando frases breves de enormes contrastes de texturas, anticipando brillantemente por tanto el considerable eco de la acústica de la catedral. Cuando el Rey y su hijo regresaron a Londres, el nuevo Te Deum, ya había tenido numerosos ensayos públicos: dos en la Capilla Real del Palacio de St. James, a los que asistieron las princesas, y otros dos en la Capilla de la Banqueting House of Whitehall.

El Te Deum HWV 283, tras una breve introducción marcial de trompetas y timbales, para dar paso a oboes, en Re M., deja paso al primer coro We praise Thee, O God.., en una serie de poderosas exclamaciones, y sobre un ritmo danzante, un segundo espacio alterna graciosos solos y enérgicas intervenciones de coros apoyados por trompetas All the Earth... Un tierno motivo de violines, en Si m., permite la entrada de voces angelicales divididas, entre graves y agudas To Thee all angels cy…introduciendo las trompetas un nuevo coro en vertical en Re M. cercano al Allelujiah, de El Mesías, To thee Cherubin…Dos violines, en diálogo, se responden en eco sobre un motivo animado en Sol M., que anuncian la entrada de un nuevo coro de continuación, homorítmico y lento, que evoca la eternidad divina, para completar en estilo contrapuntístico The glorius company…, con la súbita aparición de dos arias de bajo, de un heroico y tenso talante, con apoyo instrumental de trompetas, dejando espacio a un nuevo coro entusiasta y exaltado Thou art the King of Glory…y un diálogo más íntimo mantenido sobre delicados motivos de violines When thou tookest upon thee…Una introducción coral con claras disonancias, evocan la muerte en Sol m., en las voces de coro que responde en una actitud jubilosa apoyado por trompetas y timbales When thou hadst…Un solo de alto, abre con coro a tres voces , sin soprano We believe that thou shalt come…, con respuesta en estilo antiguo y en conclusión, en Si b M., La entrada de una fanfarria de trompetas anuncia la presencia de un nuevo coro de modismos ancestrales, en Solo m, que sugiere la súplica de los pecadores We there fore pray… y un coro vertical en Si b M., que expresa la vida eterna Make them to be…, permitiendo la reaparición de las trompetas en un vigoroso pronunciamiento sonoro y contundente aunque libre del contrapunto del coro en Re M., Day by Day…Un expresivo recitativo acompañado de bajo, en Si m, Vouchsafe, Oh! Lord… precede al coro final de conclusión, en Re M., Oh! Lord in thee have I trusted…introducido por las trompetas con un solo de alto que recupera el clima de entusiasmo vigoroso que se nos propone al comienzo de la obra, composición que en su extensión, se aproxima a los cuarenta minutos. A pesar de los títulos latinos, los Te Deum, son obras ancladas en la profunda tradición inglesa del himno ambrosiano y del Salmo 100, habitual en el autor que recurre a la forma del Anthem, con oportunas modificaciones y cambios de pasajes que alternan de unos a otros.

Ramón García Balado